« Occupons-nous d’abord de madame Sand, de ce génie hermaphrodite, qui réunit la vigueur de l’homme à la grâce de la femme ; qui, pareille au Sphinx antique, vivante et mystérieuse énigme, s’accroupit aux extrêmes limites de l’art avec un visage de femme, des griffes de lion, des ailes d’aigle. » Alexandre Dumas, Mes Mémoires, CCLX, II, p.990

On sait que le XVIIIe siècle fut celui du travestissement[1] et du marivaudage[2], on oubli que le XIXe siècle eut un projet plus ambitieux que le simple masque dont on peut – dont on doit – se défaire : celui de la fusion des deux sexes en une seule entité androgyne. Ce désir fusionnel ne fut pas sans contre-partie : on peut même soupçonner que le « dualisme bizarre »[3] qui troubla les esprits romantiques constitua aussi bien la cause de l’impossibilité de la réalisation de ce désir que celle de son émergence en tant que tel. L’imaginaire « perfection séraphique » se heurta violemment à l’écueil réel de « la division tragique de l’être »[4] qu’elle souhaitait pourtant ardemment réduire, mais qu’elle maintint et peut-être même aggrava.

On sait que le XVIIIe siècle fut celui du travestissement[1] et du marivaudage[2], on oubli que le XIXe siècle eut un projet plus ambitieux que le simple masque dont on peut – dont on doit – se défaire : celui de la fusion des deux sexes en une seule entité androgyne. Ce désir fusionnel ne fut pas sans contre-partie : on peut même soupçonner que le « dualisme bizarre »[3] qui troubla les esprits romantiques constitua aussi bien la cause de l’impossibilité de la réalisation de ce désir que celle de son émergence en tant que tel. L’imaginaire « perfection séraphique » se heurta violemment à l’écueil réel de « la division tragique de l’être »[4] qu’elle souhaitait pourtant ardemment réduire, mais qu’elle maintint et peut-être même aggrava.

George Sand fut, à bien des égards, l’un des protagonistes le plus important de ce mouvement.

L’écho : redoublement de l’être

Surprise par le phénomène de l’écho qui inlassablement lui répétait son propre nom avec sa propre voix, George Sand – elle s’appelait alors Aurore et n’était encore qu’une enfant – se souvient qu’il lui « vint à l’esprit une explication bizarre » qu’elle nous livre aussitôt : « C’est que j’étais double, et qu’il y avait autour de moi un autre moi que je ne pouvais pas voir, mais qui me voyait toujours, puisqu’il me répondait toujours. » « J’en conclus », explique-t-elle, « que toutes choses et toutes gens avaient leur reflet, leur double, leur autre moi, et je souhaitai vivement de voir le mien. »[5] Certes, « les enfans aiment le mystère de leurs rêveries », les romanciers aussi…. mais je crois sincèrement que ce souvenir lointain constitue le socle de la personnalité complexe d’Aurore Dupin, de sa duplicité identitaire (je n’ai surtout pas dit sexuelle[6]) et de son insatiable désir d’unification à l’autre qui, tel l’écho, se maintient dans une irréductible distance.

Comparons un instant cette théorie originaire du double à celle, plus angoissante, de Gérard de Nerval. « Une idée terrible me vint : « L’homme est double », me dis-je. »[7] Ce que George Sand perçoit, c’est distinctement, en dehors d’elle-même, dans une distance qu’il lui est impossible de réduire, le redoublement, protecteur et serein, de son être : « Cette voix me rassura ; je n’étais plus seule », affirme-t-elle… tandis que ce qui préoccupe Nerval, c’est, entre lui et lui-même, la menace imminente d’une irrémédiable scission ! Ce qui différencie l’explication bizarre que la jeune Aurore élabore de l’idée terrible[8] qui assaille le pauvre Nerval, défini deux manières distinctes d’appréhender la coupure de l’être…

J’ignore s’il faut conclure qu’il existe une manière masculine d’appréhender ce clivage. Toujours est-il que l’analyse que fait Nerval de ses propres symptômes est identique à celle que Sand, au travers le prisme d’un roman, applique à Musset : « Tel était Laurent, en qui certes deux hommes bien distincts se combattaient. L’on eût dit que deux âmes, s’étant disputé le soin d’animer son corps, se livraient une lutte acharnée pour se chasser l’une l’autre. »[9]

les hommes d’un côté et les femmes de l’autre

Dans les Confessions d’un enfant du siècle, Musset fait cette intéressante remarque qui n’est pas sans rapport avec ce qui nous préoccupe et qui pourrait même en constituer les prémices : « il est certain que tout d’un coup, chose inouïe, dans tous les salons de Paris, les hommes passèrent d’un côté et les femmes de l’autre ; et ainsi, les unes vêtues de blanc comme des fiancées, les autres vêtus de noir comme des orphelins, ils commencèrent à se mesurer des yeux. » C’est une double division qui est indiquée ici : celle de l’espace, désormais polarisé, d’un côté ou de l’autre duquel on doit prendre place ; mais aussi, celle de l’être qui, selon le côté qu’il occupe, doit se dépouiller d’une part importante de lui-même. « Qu’on ne s’y trompe pas : ce vêtement noir que portent les hommes de notre temps est un symbole terrible ; pour en venir là, il a fallu que les armures tombassent pièce à pièce et les broderies fleur à fleur. C’est la raison humaine qui a renversé toutes les illusions ; mais elle en porte elle-même le deuil, afin qu’on la console. »[10] Si les hommes, comme l’écrit Balzac chez qui l’on retrouve à peu de chose près cette même constatation, « portent le deuil de toutes les vertus, de toutes les illusions »[11], les femmes, astreintes à une attitude virginale, se parent justement de leur côté de toutes ces vertus et de toutes ces illusions. En reprenant le mot de Baudelaire selon qui les hommes célèbrent tous quelque enterrement[12], nous pourrions ainsi dire que les femmes s’apprêtent toutes, dans une ignorance virginale, à leur mariage…

George Sand refusa de se laisser ainsi parquer d’un côté ou de l’autre, préférant rester, comme l’écrit Jules Sandeau, sur la lisière des deux sexes…

Elle et Lui

En 1859, peu de temps après la mort d’Alfred de Musset, George Sand publia un roman qui relate, sous couvert d’une transposition qui ne dupa personne[13], la relation qu’elle avait eue avec le poète en 1833. Elle intitula ce roman Elle et Lui[14]. Le scandale fut tel que Paul, le propre frère d’Alfred de Musset, s’empressa de répondre par un autre roman dont il inversa significativement le titre : Lui et Elle[15]. Louise Colet, qui avait brièvement été la maîtresse de Musset, entra dans la danse avec Lui[16]. Le critique Mathurin de Lescure, dans son Eux et Elles, jugea ainsi chacun des trois précédents ouvrages dont il révèle les clefs : « Elle et Lui est une calomnie vis-à-vis d’un mort, ou le paraît, ce qui est malheureusement à peu près la même chose. Lui et Elle est une violence vis-à-vis d’une femme. Lui est une coquetterie en un volume, qui aura plusieurs éditions. C’est un de ces jolis livres qu’on rêve, mais que l’on n’écrit pas. »[17] Évidemment, tout cela devint très vite une farce comme le montre cette pièce qui s’intitule ironiquement : Eux, drame contemporain en un acte et en prose, par moi[18].

Venons-en enfin à ce qui nous intéresse, à savoir, la « scène bizarre, presque fantastique »[19] que George Sand décrit sans complaisance dans son roman. Pour simplifier les choses, je confondrais, comme tout le monde le fait, le couple romanesque formé par Thérèse et Laurent avec celui constitué par Sand et Musset dans la vie réelle. Bref, je prendrais le roman pour une biographie fidèle à la réalité historique.

Lune de miel dans un cimetière

En août 1833, les deux amants firent une escapade à Fontainebleau, aux bois Franchard. Musset y guida Sand à l’endroit précis où, lui dit-il, il avait déjà amené une autre femme… Musset s’éloigna seul… soudain « un cri d’inexprimable détresse monta jusqu’à elle, un cri rauque, affreux, désespéré, qui lui fit dresser les cheveux sur la tête.» Finalement, elle le retrouve « debout, hagard, agité d’un tremblement convulsif. »

« Il avait eu une hallucination. Couché sur l’herbe, dans le ravin, sa tête s’était troublée. Il avait entendu l’écho chanter tout seul, et ce chant, c’était un refrain obscène. Puis, comme il se relevait sur ses mains pour se rendre compte du phénomène, il avait vu passer devant lui, sur la bruyère, un homme qui courait, pâle, les vêtements déchirés, et les cheveux au vent. » « Quand il a été tout près, j’ai vu qu’il été ivre, et non pas poursuivi. Il a passé en me jetant un regard hébété, hideux, et en me faisant une laide grimace de haine et de mépris. Alors j’ai eu peur, et me suis jeté la face contre terre, car cet homme… c’était moi ! »[20]

Selon l’aveu même du narrateur du roman, « Il était difficile de savoir, quand Laurent parlait ainsi, s’il racontait une chose qu’il avait réellement éprouvée, ou s’il avait mêlé ensemble, dans son cerveau, une allégorie née de ses réflexions amères et une image entrevue dans un demi-sommeil. » Cependant, cet épisode hallucinatoire semble parfaitement s’inscrire dans la vie psychique d’Alfred de Musset qui souffrait, selon toute vraisemblance, d’autoscopie[21]

« La vie de Musset était une perpétuelle hallucination. »[22], témoigna tardivement Adèle Colin, sa gouvernante. Quant à Louise Allan-Despréaux, l’actrice qui fut un temps sa maîtresse, elle se plaint de cette relation en ces termes : « Mais malheureusement il y a l’autre lui, auquel je sens que je ne m’habituerai jamais. [...] Ce sont des désespoirs auxquels je ne sais pas résister, des attaques de nerfs qui amènent des transports au cerveau, des hallucinations et des délires. [...] Voilà! je n’ai jamais vu de contrastes plus frappants que les deux êtres enfermés dans ce seul individu. »[23]

Fragoletta : deux natures en un seul être

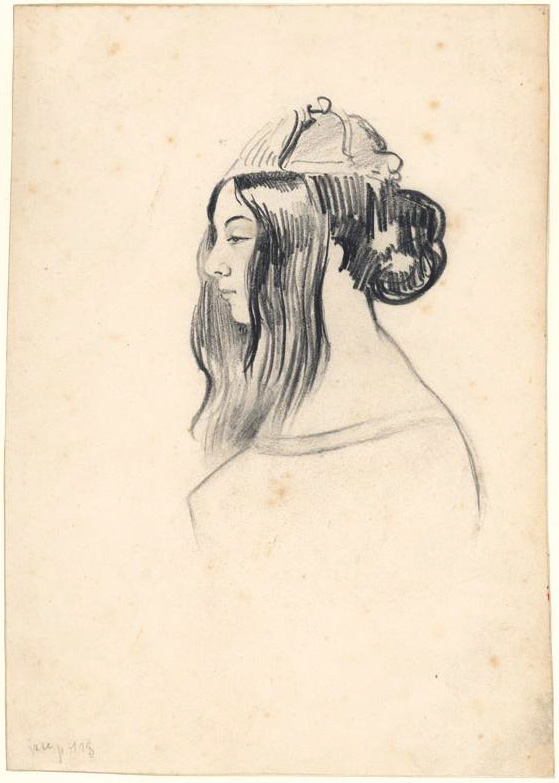

Alexandre Dumas, dans la citation qui se trouve en exergue de cet article, présente madame Sand comme un génie hermaphrodite : « - Nous disons tantôt il, tantôt elle ; que George Sand nous pardonne ! N’avons-nous pas dit que son admirable génie était hermaphrodite comme la Fragoletta de son maître ! »[24]

Ce maître, c’est Henri de Latouche[25] : « Ce fut lui qui devina et éveilla des premiers cette brillante imagination qui s’ignorait elle-même. »[26] Ce fut lui encore qui incita Aurore Dudevant à prendre un nom de plume masculin[27] aux sonorités duquel quelques uns se sont, dans un premier temps, laissés berner[28] : « À Paris Mme Dudevant est morte. Mais Georges Sand est connu pour un vigoureux gaillard. »[29]

Comme Dumas nous le rappelle malicieusement, Latouche est l’auteur de Fragoletta[30], roman qui fascina tant les jeunes écrivains romantiques et effraya les autres : « Fragoletta ne vaut pas mieux que les autres romans de M. de Latouche. Je suis convaincu que le succès de cette œuvre est dû en grande partie au raffinement bisexuel de l’hypothèse monstrueuse sur laquelle elle repose. »[31]. « La donnée, pour commencer méthodiquement, est d’une immoralité révoltante. Fragoletta est un hermaphrodite qui aime à la fois d’Hauteville et Eugénie, le frère et la sœur. Aux yeux d’Eugénie, il est Philippe; aux yeux de d’Hauteville, il est Camille : l’intérêt du roman sera à son dernier terme lorsque le lecteur devinera que Philippe et Camille ne sont qu’une seule et même personne : Fragoletta ! »[32]

« Sous le double nom de Camille et de Philippe, Fragoletta séduit le capitaine Marius d’Hauteville et sa soeur Eugénie. Au début du roman de Latouche est placée symboliquement une visite au musée de Naples : d’Hauteville y est fasciné par une statue d’hermaphrodite »[33] Selon Latouche, le sculpteur a voulu « Personnifier l’union des corps, représenter cette alliance de deux êtres que l’amour précipite en un seul. »[34]

Balzac, en écrivant Séraphîta[35], retrouvera le principe des « deux natures en un seul être, comme Fragoletta »[36] précise-t-il. Ainsi, « cet être inexprimable, qui n’a pas de sexe complet »[37], devient pour toute une génération le symbole d’une unité perdue.

L’unité évadienne

Voilà sans doute ce qu’est parvenu à faire Henri de Latouche avec Aurore Dudevant qui en avait les prédispositions : précipiter les deux natures en un seul être pour réaliser l’ébauche de ce qu’un excentrique – qui se donnait le nom de Mapah[38] – appellera, en fusionnant les noms d’Ève et d’Adam, l’unité évadienne[39].

Non seulement Aurore s’appellera George Sand, mais en plus elle se travestira en homme. Ainsi vêtu, George Sand explique : « Je n’étais plus une dame, je n’étais pas non plus un monsieur. [...] je me promenais dans le désert des hommes »[40] Jules Sandeau – à partir de l’ablation du nom de qui celui de Sand fut forgé – écrira cette magnifique sentence : « George Sand est l’homme (ou la femme) des transformations, sur la lisière des deux sexes »[41]

Selon Michel Brix, « la réintégration androgynique symbolise [...] le but rêvé du progrès social. Le paradis construit en imagination par les penseurs humanitaires ne connaît plus les différences entres les sexes. »[42] Dans les Lettres à Marcie, roman inachevé où George Sand aborde le sujet de l’égalité entre les sexes[43], elle affirme avec raison que « L’égalité [...] n’est pas la similitude. » Si tel était le cas, « il ne manquerait plus aux conceptions systématiques de l’homme que de rêver pour suprême degré de perfectionnement l’anéantissement complet de la race femelle et de retourner à l’état d’androgyne. »[44] Belle dénégation de ce justement sur quoi Sand a bâtit sa personnalité.

Dans Gabriel[45], pièce que tous les théâtres ont refusés de monter, Sand énonce clairement sa particularité : « Il me semble toujours que je suis quelque chose de plus qu’une femme »[46] Elle finit même par dévoiler le nœud de l’affaire : « La femme ! la femme, je ne sais à quel propos vous me parlez toujours de la femme. Quant à moi, je ne sens pas que mon âme ait un sexe, comme vous tâchez souvent de me le démontrer. »

« Prenez-moi donc pour un homme ou pour une femme, comme vous voudrez. Duteil dit que le suis ni l’un ni l’autre, mais que je suis un être. »[47]

Lélia, un hermaphrodite dédaigneux

Sténio est amoureux de l’envoutante Lélia qui, évidemment, se refuse à lui. Le roman[48] de George Sand s’ouvre d’ailleurs sur cette douloureuse interrogation du jeune poète : « Qui es-tu ? Pourquoi ton amour fait-il tant de mal ? Il doit y avoir en toi quelque affreux mystère inconnu aux hommes. »[49]

« Lélia, j’ai peur de vous. Plus je vous vois, et moins je vous devine. » Ainsi, comme l’affirme François Kerlouégan, « le corps, dans la première partie du XIXe siècle, s’offre comme l’un des lieux de prédilection où s’éprouve l’opacité du réel. »[50]

Lélia est un être complet[51]… se suffisant à elle-même, insensible au désir d’autrui. Pourtant, selon Sténio, la véritable complétude ne peut s’atteindre que dans et par l’autre. Parce qu’elle n’a pas connu l’amour, « Lélia n’est pas un être complet. C’est un rêve tel que l’homme peut en créer, gracieux et sublime, mais où il manque toujours quelque chose d’inconnu ; quelque chose qui n’a pas de nom, et qu’un nuage nous voile toujours »[52] Paradoxe de l’incomplétude : est complet ce qui ne l’est pas… l’être pour être complet doit accepter de ne pas l’être afin de s’ouvrir à l’autre – obligation à laquelle Lélia se dérobe.

Sténio ignore que Lélia a une sœur dont le caractère s’oppose en tout point au caractère froid et distant de celle qu’il aime : En effet, Pulchérie, cette sœur souillée[53] qui a toujours su « jouir de ce qui est »[54], n’est autre que « la Zinzolina, la plus célèbre courtisane du monde »[55] Entre les deux sœurs un curieux partage s’est opéré : « [...] vous ne viviez que pour jouir ; [...] je ne vivais que pour désirer. »[56]

Il est clair que le double (Pulchérie) objective le clivage du sujet (Lélia) : expulsé du champ psychique dont il menaçait l’unité, il se concrétise dans le réel. Lélia énonce les choses ainsi : « un divorce complet s’était opéré à mon insu entre le corps et l’esprit ». Pulchérie – plus exactement la sensuelle Zinzolina – n’est pas autre chose que la réalisation de ce divorce dont le point de rupture est un désir tout à la fois narcissique[57] et incestueux[58] : « je ne devinai pas , répondit Lélia, qu’une destinée venait de s’accomplir pour vous, tandis que pour moi aucune destinée ne devait jamais s’accomplir. »

« [...] peut-être dira-t-on que Lélia et Pulchérie ne sont pas deux, que Pulchérie est sous Lélia ; [...] qu’après tout Lélia n’est pas une femme, que c’est un hermaphrodite dédaigneux [...] »[59] Et ce sur quoi pèse ce dédain, c’est, on vient de le voir, la sexualité (ou, plus radicalement encore, sur le principe même de la sexuation)… « C’est toute la culture romantique qui ramène à l’Androgyne et en établit une version négative, où l’union des corps tend à la récusation du corps, où redoubler le sexe, déborder l’unisexualité, c’est nier le sexe et transcender l’enveloppe charnelle ou sensible. »[60] Plus simplement, le mot même dont on cherche à éluder les effets porte en lui la cause de son éviction : « Sexe, du latin sexus, venant de secare, couper, diviser, d’où le mot français section. Sexe signifie donc proprement division des êtres. »[60bis]

Voilà pourquoi Lélia offrira sa sœur libertine au désir physique de Sténio ! Lorsque ce dernier s’en rend compte, tout est déjà consommé : « Mais cette femme qui chante là-bas… Oui, cette femme, debout et seule à la proue de la chaloupe, c’est vous Lélia, ou c’est votre Sosie. – Vous êtes fou ! dit Lélia en levant les épaules. Comment cela se pourrait-il ? – Oui, je suis fou, mais je vous vois double. Je vous vois et vous entends ici près de moi, et je vous entends et je vous vois encore là-bas. »[61] De celle qu’il avait cru enfin posséder, il ne lui reste plus qu’un lointain écho… « Rien ne m’a retenu au bord de ma chute ; aucun secret pressentiment ne m’a averti du perfide échange que vous faisiez en riant sous mes yeux aveuglés. Les grossières émanations d’une folle joie m’ont enivré autant que les suaves parfums de ma maîtresse. Dans ma brutale ardeur, je n’ai pas distingué Pulchérie de Lélia ! J’étais égaré, j’étais ivre ; j’ai cru presser contre ma poitrine le rêve de mes nuits ardentes, et, loin d’être glacé par le contact d’une femme inconnue, je me suis abreuvé d’amour ; j’ai béni le ciel, j’ai accepté la plus méprisante substitution avec des transports, avec des sanglots; j’ai possédé Lélia dans mon âme, et ma bouche a dévoré Pulchérie sans méfiance, sans dégoût, sans soupçon. »[62]

Cette impossibilité d’atteindre l’objet de son désir, poussera Sténio au suicide.

En exergue de son livre, Georges Sand a écrit : « Quand la crédule espérance hasarde un regard confiant parmi les doutes d’une âme déserte et désolée pour les sonder et les guérir, son pied chancelle sur le bord de l’abîme, son œil se trouble, elle est frappée de vertige et de mort. – Pensées inédites d’un solitaire. »

1 À la fin du XVIIIe siècle, l’utilisation littéraire du travestissement se généralise (Faublas de Louvet de Couvray ; Augustine de Villeblanche ou Le stratagème de l’amour de Sade), mais ce mouvement prend appui sur un exemple resté célèbre : celui de la Chevalière Éon de Beaumont (1728-1810), espion de Louis XV – Selon Pierre Moreau, les femmes déguisées en homme « obsèdent l’imagination du XIXè siècle » Pierre Moreau, Amours romantiques, I, IV, Hachette, 1963 – Au début XIXe siècle, le travestissement est encore souvent employé dans la vie réelle : Le 11 mai 1808, Duport, danseur de l’Opéra, s’enfuit en Russie déguisé en femme avec l’actrice Mlle George. Le 20 décembre 1815, Mr de Lavalette, condamné à mort pour avoir anticipé le retour de l’Empereur, s’échappe de prison en prenant les habits de sa femme qui lui rendait visite. Durant les journées révolutionnaires de 1830 auxquelles la famille royale échappe, la Duchesse de Berry se vêt en homme, avec deux pistolets à la ceinture. En avril 1832, avec Eulalie de Kersabiec, elle traverse la France jusqu’en Vendée déguisé en paysan. D’autres femmes, comme Félicie de Fauveau, rejoindront les « amazones » de la Duchesse de Berry et se déguiseront en homme. – Il s’agit toujours, dans ces exemples, de cacher son identité pour échapper à l’œil de la loi : le travestissement s’inscrit dans une stratégie plus vaste de dissimulation de l’identité qui, à l’époque, n’est pas aussi fixé et immuable qu’elle ne l’est aujourd’hui – L’utilisation de faux-papiers, le maquillage des vrais, constituait la seconde cause d’emprisonnement au bagne ! – Pierre Coignard, forçat évadé du bagne de Toulon, parvient à se faire passer durant une décennie pour le comte Pontis de Saint-Hélène : il sera arrêté par le célèbre Vidocq, lequel, on s’en souvient, employait fréquemment le déguisement pour surveiller et démasquer les coupables – Cette lutte pour s’affranchir de l’identité coercitive se retrouve dans Les Misérables de Victor Hugo : « Pour un condamné, un masque n’est pas un masque, c’est un abri. » Victor HUGO, Les Misérables, V, VII, II. – Le peintre romantique Eugène Delacroix, qui fut ami de Félix Louvet, le fils de l’auteur du Faublas, et amant de Juliette de Forget, la fille de Lavalette, écrit simplement : « Le masque est tout » Eugène DELACROIX, Journal (I), 15 avril 1823. L’époque est celle durant laquelle l’identité se fixe peu à peu jusqu’au point de se figer, le masque est tout ce qui reste à l’individu pour échapper à cette captation

2 Marivaux excellât dans l’utilisation du travestissement : l’inversion transgressive qu’il présente est souvent annulée par une inversion symétrique. Le jeu de l’amour et du hasard , loin de bouleverser l’ordre (social) des choses, en démontre le caractère naturel. – Le nom des acteurs, lesquels sont indissociables des personnages mêmes des pièces de Marivaux, est la preuve que son théâtre a fécondé l’imagination romantique : Lélio (Luigi Riccoboni), Silvia, fille de la fameuse actrice que le père de Casanova a aimé et que l’on surnommait la fragoletta à cause dit-on de ses seins en forme de fraise (fragola en italien)

3 Charles de Bernard, Gerfaut, p.4, 1840 – on trouve coordonnées dans ce texte les problématiques du double et de la fusion : « Celui qui se trouve admis à l’initiation de la vie réelle devient double en quelque sorte ; il s’opère en lui un phénomène moral qui rappelle la monstruosité physique dont Ritta et Christina offraient l’exemple. Il est deux hommes au lieu d’un ; deux hommes accolés plutôt que confondus, et conservant chacun des désirs et des vouloirs souvent contraires. » p.2 Ritta et Christina, sœurs siamoises célèbres dont on exhiba honteusement la particularité anatomique – Autre phrase intéressante : « Une fragoletta divine est peut-être le mot de l’obscure énigme qui s’appelle amour » p.10

4 « Dans La fille aux yeux d’or, s’oppose aussi à la perfection séraphique la division tragique de l’être en deux héros de sexes opposés, aimés tous deux par la même femme. » Chantal Bertrand-Jenning, Un autre mal de siècle, p.132, Presse universitaire du Mirail, 2005. – La division dont il s’agit est ici inter-personnelle, elle se manifestera de façon plus intime dans les strates intra-personnelles.

5 « L’impression la plus étrange pour moi était d’entendre mon propre nom répété avec ma propre voix. Alors il me vint à l’esprit une explication bizarre. C’est que j’étais double, et qu’il y avait autour de moi un autre moi que je ne pouvais pas voir, mais qui me voyait toujours, puisqu’il me répondait toujours [...] J’en conclus que toutes choses et toutes gens avaient leur reflet, leur double, leur autre moi, et je souhaitai vivement de voir le mien. » George SAND, Histoire de ma vie, Tome Quatrième, Chapitre deuxième, pp. 45-46, 1855

6 On prête souvent à George Sand une sensualité sans limite. On va jusqu’à prétendre qu’elle eut des expériences saphiques (notamment avec l’actrice Marie Dorval) : mais a-t-on la moindre preuve de cette rumeur qui, sans doute malveillante à ses débuts, persiste aujourd’hui avec complaisance ? « A très-peu d’exceptions près, je ne supporte pas longtemps la société des femmes » écrit-elle dans l’Histoire de ma vie au chapitre justement consacré à Marie Dorval, « J’aime donc mieux les hommes que les femmes, et je le dis sans malice, bien sérieusement convaincue que les fins de la nature sont logiques et complètes, que la satisfaction des passions n’est qu’un côté restreint et accidentel de cet attrait d’un sexe pour l’autre, et qu’en dehors de toute relation physique, les âmes se cherchent toujours dans une sorte d’alliance intellectuelle et morale où chaque sexe apporte ce qui est le complément de l’autre. » Il est donc plus vraisemblable de croire que « George Sand avait de l’amour une conception toute particulière. Pour elle, ce n’était guère qu’une source inépuisable de romans à thèse. La curiosité de l’esprit avait beaucoup plus d’emprise sur elle que le plaisir des sens. » Léon Séché, Alfred de Musset; documents inédits , 1907 – Les héroïnes des romans de Sand montre en effet souvent leur réticence en ce qui concerne la sensualité… certain évoque la frigidité… - Musset, à qui l’on attribue le roman licencieux Gamiani, semble lui avoir reproché sa froideur : « Tu m’as reproché, dans un jour de fièvre et de délire, de n’avoir jamais su te donner les plaisir de l’amour. » – Néanmoins, « cette femme, qui, à l’entendre, était incapable de procurer à ses amants les sensations que ses grands yeux leur promettaient, avait ses moments d’ardeur et de passion comme une autre. » Léon Séché, Alfred de Musset; documents inédits, p.21, 1907 – La fameuse lettre que l’on présente toujours comme étant de la main de Sand est évidemment apocryphe. Il faut en lire une phrase sur deux pour en comprendre le sens caché, « Je suis toute émue de vous dire que j’ai / bien compris l’autre jour que vous aviez / toujours une envie folle de me faire / danser. Je garde le souvenir de votre / baiser et je voudrais bien que ce soit / une preuve que je puisse être aimée / par vous. Je suis prête à montrer mon / affection toute désintéressée et sans cal- / cul, et si vous voulez me voir ainsi / vous dévoiler, sans artifice, mon âme / toute nue, daignez me faire visite, / nous causerons et en amis franchement / je vous prouverai que je suis la femme / sincère, capable de vous offrir l’affection / la plus profonde, comme la plus étroite / amitié, en un mot : la meilleure épouse / dont vous puissiez rêver. Puisque votre / âme est libre, pensez que l’abandon ou je / vis est bien long, bien dur et souvent bien / insupportable. Mon chagrin est trop / gros. Accourrez bien vite et venez me le / faire oublier. A vous je veux me sou- / mettre entièrement. » -

7« Une idée terrible me vint : « L’homme est double », me dis-je. – « Je sens deux hommes en moi », a écrit un Père de l’Église. – Le concours de deux âmes a déposé ce germe mixte dans un corps qui lui-même offre à la vue deux portions similaires reproduites dans tous les organes de sa structure. Il y a en tout homme un spectateur et un acteur, celui qui parle et celui qui réponds. Les Orientaux ont vu là deux ennemis : le bon et le mauvais génie. « suis-je le bon ? suis-je le mauvais ? me disais-je. En tout cas, l’autre m’est hostile… Qui sait s’il n’y a pas telle circonstance ou tel âge où ces deux esprits se séparent ? Attachés au même corps tous deux par une affinité matérielle, peut-être l’un est-il promis à la gloire et au bonheur, l’autre à l’anéantissement ou à la souffrance éternelle ? » Gérard de NERVAL, Aurélia, I, IX. 1853

8 Alors il me vint à l’esprit une explication bizarre/ Une idée terrible me vint : Le double, c’est justement déjà ce qui ainsi survient sans que l’on ne sache d’où ni comment, et dont on se surprend soi-même. D’où vient-elle cette idée ou cette explication, de quel lieu à nous-mêmes étranger ? Une idée s’offre à nous dont on ignore totalement comment elle fut forgée et de quel fin travail elle résulte : avant d’être notre (car très vite on se l’accapare, oubliant sa lointaine origine), elle fut autre.

9 « Tel était Laurent, en qui certes deux hommes bien distincts se combattaient. L’on eût dit que deux, âmes, s’étant disputé le soin d’animer son corps, se livraient une lutte acharnée pour se chasser l’une l’autre. Au milieu de ces souffles contraires, l’infortuné perdait son libre arbitre, et tombait épuisé chaque jour sur la victoire de l’ange ou du démon qui se l’arrachaient.

Et quand il s’analysait lui-même, il semblait parfois lire dans un livre de magie, et donner avec une effrayante et magnifique lucidité la clef de ces mystérieuses conjurations dont il était la proie. « Oui, disait-il à Thérèse, je subis le phénomène que les thaumaturges appelaient la possession. Deux esprits se sont emparés de moi. Y en a-t-il réellement un bon et un mauvais ? Non, je ne le crois pas : celui qui t’effraye, le sceptique, le violent, le terrible, ne fait le mal que parce qu’il n’est pas le maître de faire le bien comme il l’entendrait. Il voudrait être calme, philosophe, enjoué, tolérant ; l’autre ne veut pas qu’il en soit ainsi. Il veut faire son état de bon ange : il veut être ardent, enthousiaste, exclusif, dévoué, et comme son contraire le raille, le nie et le blesse, il devient sombre et cruel à son tour, si bien que deux anges qui sont en moi arrivent à enfanter un démon. » George Sand, Elle et Lui, deuxième édition, Hachette, 1860

10 Alfred de MUSSET, La Confession d’un enfant du siècle, I, II ; 1836. –

11 « Savez-vous, mon cher, reprit Derville après une pause, qu’il existe dans notre société trois hommes, le Prêtre, le Médecin et l’Homme de justice, qui ne peuvent pas estimer le monde ? Ils ont des robes noires, peut-être parce qu’ils portent le deuil de toutes les vertus, de toutes les illusions. » Balzac, Le colonel Chabert, 1832. –

12 « Remarquez bien que l’habit noir et la redingote ont non seulement leur beauté politique, qui est l’expression de l’égalité universelle, mais encore leur beauté poétique, qui est l’expression de l’âme publique ; une immense défilade de croque-morts, croque-morts politiques, croque-morts amoureux, croque-morts bourgeois. Nous célébrons tous quelque enterrement. » Charles BAUDELAIRE, Salon de 1859

13 « L’auteur d’Elle et Lui n’a pas tardé, une fois le premier enivrement du triomphe passé (triomphe trop facile en vérité !) et bientôt remplacé par la douleur d’âpres représailles, à sentir combien il est difficile, sur certaines voies imprudemment ouvertes, d’arrêter l’interprétation. En vain on a cherché par d’énergiques désaveux, à chasser du sanctuaire profané de la vie privée la foule avide de scandale. La foule a persisté à se tromper de porte. On lui ouvrait celle du roman, elle a violé celle de la réalité. En vain on lui a dit : Ceci est une fable. Elle a répondu : Ceci est une histoire. En vain on lui a crié : C’est une étude sur le cœur humain en général. Elle a persisté à répondre : C’est une étude sur votre cœur. » Mathurin de Lescure, Eux et Elles, histoire d’un scandale, 1960.

14 George Sand, Elle et lui, deuxième édition, Hachette, 1860

15 Paul de Musset, Lui et Elle, Charpentier, 1860

16 Louise Colet, Lui, roman contemporain, quatrième édition, Michel Lévy Frères, 1863 – publié en feuilleton dans le Messager de Paris de août à septembre 1859, puis en volume chez Michel Lévy en octobre 1859 – C’est en 1852 que Louise Colet entretint une relation avec Musset

17 Mathurin de Lescure, Eux et Elles, histoire d’un scandale,, 1860

18 Gaston Lavalley, Alexis Doinet, Eux, drame contemporain en un acte et en prose, par Moi, Caen, 1860

19 George Sand, Elle et Lui,Seconde Partie, chapitre V, in Revue des Deux Mondes, Tome XIX, p.515, 1er février 1859.

20 George Sand, Elle et Lui, Seconde Partie, V, in Revue des Deux Mondes, Tome XIX, p.519, 1er février 1859.

21 Les hallucinations autoscopiques, encore appelées spéculaires, deutéroscopiques ou héautoscopiques, sont des hallucinations au cours desquelles l’individu aperçoit un «double» de lui-même – « Parmi les formes les plus remarquables d’hallucinations visuelles, il en est une fort bizarre à laquelle on a donné le nom de deutéroscopie. Elle consiste à voir devant ses yeux un fantôme semblable à soi. » François Leuret et Pierre Gratiolet, Anatomie comparée du système nerveux, Tome second, III De l’intelligence, VI, De l’imagination dans l’état pathologique, p.538, 1857 – C’est Brierre de Beaumont qui a « fait connaître ce phénomène que les Allemands appellent deutéroscopie. » Alexandre Brierre de Boismont, Des hallucinations, ou Histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l’extase, du magnétisme, et du somnambulisme, XIV, cause des hallucinations, p.388, seconde édition, 1852. – Pour en revenir à Musset, on a repéré dans son œuvre d’autres épisodes de ce genre : « Mais le poète qui a présenté l’autoscopie externe la plus nette est certainement Musset qui l’a parfaitement décrite dans la Nuit de décembre et qui a dû l’éprouver dans les circonstances les plus émouvantes de sa vie [...] » Paul Sollier, Les phénomènes d’autoscopie, 1903 -

22 La gouvernante de Musset, in L’Abeille de la Nouvelle-Orléans, 1897 – témoignage de sa gouvernante : Mme A. Martellet (adèle colin), Alfred de Musset intime, souvenirs de sa gouvernante, Paris, Félix Juven, 1906.

23 Lettre de Mme Allan-Despréaux à Mme Samson-Toussaint, octobre1849, cité par Léon Séché, Alfred de Musset; documents inédits, p.192, 1907 – On attribue parfois ces phrases à Georges Sand, on se permet même d’en modifier le contenu en parlant de l’autre en lui.

24 Alexandre Dumas, Mes Mémoires, CCLX, II, p.993

25 Ch. De Comberousse, Notice sur la Vie et les Ouvrages de H. De Latouche, in Œuvre Complète de H. de Latouche, Clément XIV et Carlo Bertinazzi, Collection Michel Lévy, 1867. – Le titre de gloire d’Henri de Latouche, c’est d’avoir tiré de l’oubli l’œuvre du poète guillotiné par la Terreur André Chenier… il faut aussi noter qu’il publia les fameuses Aventures de Faublas de Louvet de Couvray et qu’il écrivit une monographie sur l’œuvre du sculpteur italien Antonio Canova, notamment célèbre pour son Hermaphrodite Endormie qui se trouve toujours au Louvre.

26 Maurel Dupeyré, Henri de Latouche, in La Politique nouvelle, p.361, 1851

27 Son premier roman, écrit en collaboration avec Jules Sandeau, fut signé Jules Sand : « - Bah ! fit Latouche, devenu très-intime avec ses protégés, coupe Sandeau en deux ; ton père ne te reconnaîtra plus ! On suivit ce conseil : le livre fut signé Jules Sand. » Eugène de Mirecourt, George Sand, 1855 – La chronologie n’est pas très claire. D’après des exégèses plus récentes, avant sa rencontre avec Latouche, Aurore s’était déjà attribué le pseudonyme masculin Georges avec un s. Voir Anne E. McCall Saint-Saëns, De l’être en Lettres, -

28…

29 Correspondance, II, n°505, 2 juillet 1832 – « Appelez-moi George au masculin » III, n°1184, lettre à Zoé Leroy, 1836 – Georges est ici écrit sans s. [...]

30 Henri de Latouche, Fragoletta, Naples et Paris en 1799, nouvelle édition, 1840

31 Hippolyte Babou, Les revenans littéraires, M. H. De Latouche, in Revue de Paris, Tome vingt-septième, p.206, 1844.

32 Hippolyte Babou, Les revenans littéraires, M. H. De Latouche, in Revue de Paris, Tome vingt-septième, p.206, 1844.

33 Michel Brix, Eros et littérature, le discours amoureux en France au XIXème siècle, p.104, 2001

34 Henri de Latouche, Fragoletta, Naples et Paris en 1799, chap IV, p.63, 1840.

35 Œuvres de M. De Balzac, études Philosophiques, tome XXVIII, Le Livre des douleurs, IV, Séraphîta, 1840

36 « Séraphîta serait les deux natures en un seul être, comme Fragoletta, mais avec cette différence que je suppose cette créature un ange arrivé à sa dernière transformation, et brisant son enveloppe pour monter aux cieux, il est aimé par un homme et par une femme, auxquels il dit, en s’envolant aux cieux qu’ils ont aimé l’un et l’autre, l’amour qui les liait, en voyant en lui, ange tout pur, et il leur révèle leur passion, leur laisse l’amour, en échappant à nos misères terrestres. » Balzac, Lettres à Madame Hanska, I, 26 mercredi [20 oct? novembre 1833]

37 « Et maintenant [...] faites poser devant vous cet être inexprimable, qui n’a pas de sexe complet, et dans le cœur duquel luttent la timidité d’une femme et l’énergie d’un homme, qui aime la sœur, est aimé du frère, et ne peut rien rendre ni à l’un ni à l’autre, voyez toutes les qualités de la femme rassemblées dans cette intéressante Eugénie, et toutes celles de l’homme dans ce noble d’Hauteville ; placez entre eux l’effrayant et gracieux Adriani, comme la transition de ces deux types, jetez sur ces deux figures de la passion à pleine main, torturez ces trois cœurs avec des combinaisons dont l’idée ne se rencontre nulle part. Puis, ne pouvant trouver de baume à ces indicibles souffrances, élevez le malheur à son comble, imaginez un dernier, un épouvantable sacrifice, épuisez enfin toutes vos facultés, et vous aurez créé un chef-d’œuvre, vous aurez fait Fragoletta. » H. de Balzac, Du roman historique et de Fragoletta, in Mercure du XIXe siècle, janvier 1831.

38 « Le Mapah n’était pas un dieu simple ; c’était un dieu composite ; il y avait en lui du Saint-Simon, du Fourier, de l’Owen. Son principal dogme était le dogme très ancien de l’androgénisme, c’est-à-dire l’unité du principe mâle et du principe femelle dans toute la nature, l’unité de l’homme et de la femme dans la société. Il appelait sa religion l’ÉVADISME, d’Ève et d’Adam ; lui-même s’appelait le MAPAH, de pater et de mater ; c’est en cela qu’il se superposait au pape, lequel n’avait été, dans les meilleurs temps de la papauté, même sous Grégoire VII, que le père des chrétiens, tandis que lui était à la fois le père et la mère de l’humanité. Dans son système, on devait porter, non plus le nom de son père seulement, mais la première syllabe du nom maternel combinée avec la première syllabe du nom paternel. » Alexandre Dumas, Mes Mémoires, CXCIII – « La religion que voulait fonder le Mapah avait pour principe l’androgynisme. Il fusionnait le principe mâle et le principe femelle ; il reconnaissait son union dans toute la nature. Comme tel, il s’indignait de cette absorption de la femme par l’homme, qui lui ordonne de sacrifier son nom à celui qu’elle épouse. La religion de Gannau s’appelait l’évadisme, et ce nom était bien caractéristique, puisqu’il réunit les deux noms : Eve, Adam. Lui-même s’était décerné le titre de Mapah, nom symbolique qui contient les deux premières syllabes des mots latins pater et mater ; l’h est pour la forme, et cette désinence originale donne à ce titre je ne sais quelle tournure indienne.Dans le système de Gannau, le fils devait à sa naissance prendre un nom composé de la première ou des deux premières syllabes du nom paternel, combinées avec la dernière ou les deux dernières syllabes du nom maternel. » Charles Yriarte, Paris Grotesque, Les célébrités de la rue, 1864 – Alexandre Erdan, Charles Potvin, La France mystique, tableau des excentricités religieuses de ce temps, Chapitre X, La Religion évadienne, de Ganneau,

39 « Je vous le dis en vérité, la matrice de l’Attraction, de l’Amour et de son beau fruit l’Expansion, est l’Unité évadienne. L’Unité évadienne est l’Epopée de la vie humaine dans tous ses modes de manifestation à l’état de Liberté, Egalité, Fraternité, Expansion, Amour, Harmonie, Unité et Souveraineté.Dans l’Unité évadienne, tous sont appelés, tous sont élus, tous sont réhabilités. » Le Mapah, 14 juillet 1840, in Tardif de Mello, L’armée des déshérités, 1864. p.197.

40 Georges Sand, Histoire de ma vie, Tome onzième, Chapitre vingt-septième, p.134, -

41 Jules Sandeau in Les Belles Femmes de Paris et de la province, 2 vol., Paris, 1839-1840, II, Ouvrage collectif de Balzac, Gautier, Nerval…

42 Michel Brix, Eros et Littérature – le discours amoureux en France au XIXème siècle, p.107, 2000.

43 « Beaucoup d’hommes aujourd’hui font profession d’affirmer physiologiquement et philosophiquement que la créature mâle est d’une essence supérieure à celle de la créature femelle. » Œuvres Complètes de George Sand, Lettres à Marcie, 1843

44 « Dieu serait injuste s’il eût forcé la moitié du genre humain à rester associée éternellement à une moitié indigne d’elle ; autant vaudrait l’avoir accouplée à quelque race, d’animaux imparfaits. A ce point de vue, il ne manquerait plus aux conceptions systématiques de l’homme que de rêver pour suprême degré de perfectionnement l’anéantissement complet de la race femelle et de retourner à l’état d’androgyne. » Œuvres Complètes de George Sand, Lettres à Marcie, 1843

45 George Sand, Gabriel, 1840 – « le Prince Jules de Bramante, grand-père tout-puissant détenteur des titres et des richesses de la famille, veut déshériter la branche cadette représentée par un petit-fils, Astolphe. Mais du côté de la branche aînée, c’est une fille qui est venue au monde. Jules de Bramante décide alors d’aller à l’encontre des règles d’héritage dans la lignée masculine. Il fait croire à la naissance d’un descendant, cache la fillette, la baptise Gabriel et la fait élever comme un garçon. »

46 « Vois-tu, Astolphe, tu m’as fait redevenir femme , mais je n’ai pas tout à fait renoncé à être homme. Si j’ai repris les vêtements et les occupations de mon sexe, je n’en ai pas moins conservé en moi cet instinct de la grandeur morale et ce calme de la force qu’une éducation mâle a développés et cultivés dans mon sein. Il me semble toujours que je suis quelque chose de plus qu’une femme, et aucune femme ne peut m’inspirer ni aversion , ni ressentiment , ni colère. C’est de l’orgueil peut-être ; mais il me semble que je descendrais au-dessous de moi-même, si je me laissais émouvoir par de misérables querelles de ménage. » George Sand, Gabriel

47 George Sand, lettre à Adolphe Guéroult du 6 mai 1835 in Correspondance 2:878-81

48 Lélia, 1833 – remanié en 1839 – « Le poète Sténio aime passionnément Lélia d’Almovar. C’est une jeune femme qui préfère s’adonner aux joies et aux souffrances de la méditation plutôt qu’aux plaisirs charnels, car, très jeune, elle a vécu un amour malheureux. Elle aime Lélio mais se refuse à lui. Elle a un ami et confident nommé Trenmor, qui est un bagnard repenti. Sténio est d’abord jaloux de Trenmor. Il devient pourtant son ami lorsqu’il le retrouve au chevet de Lélia atteinte du choléra. Ils essaient de la sauver avec l’aide d’un moine, Magnus, qui, lui aussi, est très attiré par Lélia. La jeune femme survit. Après une retraite solitaire d’un mois, Lélia retourne dans « le monde » où elle retrouve sa sœur Pulchérie qui y vit de ses charmes. Lélia promet à Sténio qu’elle va s’offrir à lui, mais, à l’heure du rendez-vous, elle envoie sa sœur à sa place. Désespéré, Sténio se suicide dans un couvent où Trenmor l’avait confié au moine Magnus. Lorsque Lélia vient voir Sténio, Magnus l’étrangle. George Sand a remanié son roman de 1833 pour faire une fin plus optimiste : Lélia a réussi à créer une société harmonieuse dans un couvent. Sténio l’y retrouve et a une longue discussion avec elle à la suite de laquelle il se suicide. Magnus conspire alors pour que Lélia soit enfermée pour la vie dans une chartreuse. A la mort de Lélia, Trenmor l’enterre auprès de Sténio. » – Il faut encore noter que le personnage de Lélia provient sans conteste d’une pièce italienne – Il Sacrificio – traduite par Charles Estienne au XVIè siècle : Le Sacrifice, des professeurs de l’académie senoise nommés INTRONATI, traduite de la langue toscane, Lyon, 1543 8° ; réimprimée sous le titre des Abusés, Paris, 1566, in-16. – Il s’agit d’une « comédie italienne, faite de travestissements et d’équivoques. » Lélia, que son père a décidé de marier à un vieil homme, « a déserté le couvent et s’est mise au service du gentilhomme Flaminio, qu’elle aime. Un déguisement habile lui donne l’air d’un jeune garçon. » Évidemment, « le déguisement de Lélia donne lieu à des quiproquo de plus en plus bizarres » : « Ne voyant en Lélia qu’un page, il la charge d’un office qui lui fait éprouver tous les tourments de la jalousie. Elle est le témoin, le confident et l’auxiliaire d’un amour rival, [à qui] elle porte les messages » Isabelle, la femme aimée par Flaminio, tombe amoureuse du jeune page… heureusement Lélia a un frère jumeau Fabrizio qui, bien-sûr, lui ressemble comme deux gouttes d’eau. (La Comédie en France Au Seizième Siècle, ) – Cette histoire est par ailleurs la source d’inspiration de la dernière pièce de William Shakespeare : La douzième nuit (Shakespeare, Twelfe Night, or, What You Will, Préface de Horace Howard Furness, 1901)

49 George Sand, Lélia, in Œuvres de George Sand, Tome second, Bruxelles, 1838

50 François Kerlouégan, Le corps romantique : tentatives d’exploration d’une physique de l’illisible,

51 « Peut-on imaginer quelque chose de plus complet que Lélia vêtue, posée et rêvant ainsi ? » Georges Sand, Lélia, XIV, p.58

52 « -Trenmor, vous qui connaissez Lélia, dites-moi si elle a connu l’amour? Eh bien ! si cela n’est pas, Lélia n’est pas un être complet. C’est un rêve tel que l’homme peut en créer, gracieux et sublime, mais où il manque toujours quelque chose d’inconnu ; quelque chose qui n’a pas de nom, et qu’un nuage nous voile toujours ; quelque chose qui est au-delà des cieux, quelque chose où nous tendons sans cesse sans l’atteindre ni le deviner jamais ; quelque chose de vrai, de parfait et d’immuable ; Dieu peut-être, c’est peut-être Dieu que cela s’appelle ! Eh bien ! la révélation de cela manque à l’esprit humain. Pour le remplacer, Dieu lui a donné l’amour, faible émanation du feu du ciel, âme de l’univers perceptible à l’homme. Cette étincelle divine, ce reflet du Très-Haut, sans lequel la plus belle création est sans valeur, sans lequel la beauté n’est qu’une image privée d’animation, l’amour! Lélia ne l’a pas ! Qu’est-ce donc que Lélia ? Une ombre , un rêve, une idée tout au plus. Allez, là où il n’y a pas d’amour, il n’y a pas de femme. »

53 « Lélia se souvint tout à coup que sa soeur était souillée. »

54 « J’ai réduit toutes mes ambitions à savoir jouir de ce qui est. » George Sand, Lélia, XXXIII

56 « - C’est vrai ma sœur nous ne nous ressemblions pas. Plus sage et plus heureuse que moi, vous ne viviez que pour jouir ; plus ambitieuse et soumise à Dieu peut être, je ne vivais que pour désirer. » -

57 « Quelquefois des sensations brusques et pénétrantes faisaient bouillonner mon sang. Une ardeur inconnue s’emparait de mon imagination; la nature m’apparaissait sous des couleurs plus étincelantes; la jeunesse palpitait plus vivace et plus riante dans mon sein ; et si je me regardais au miroir, je me trouvais dans ces instants-là plus vermeille et plus belle. Alors j’avais envie de m’embrasser dans cette glace qui me reflétait et qui m’inspirait un amour insensé. »

58 « Vous souvient-il de ce jour d’été, si lourd si chaud, où nous nous arrêtâmes au bord du ruisseau, sous les cèdres de la vallée dans cette mystérieuse et sombre, où le bruissement de l’eau tombant de roche en roche se mêlait au triste des cigales ? Nous nous étendîmes sur le gazon, et tout en regardant le ciel ardent sur nos têtes au travers des arbres il nous vint un lourd sommeil, une profonde insouciance. Nous nous éveillâmes dans les bras l’une de l’autre sans nous être senti dormir. » – « Votre respiration soulevait votre poitrine avec une régularité qui semblait annoncer le calme et la force ; et dans tous vos traits, dans votre attitude, dans vos formes plus arrêtées que les miennes, dans la teinte plus sombre de votre peau, surtout dans cette expression fière et froide de votre visage endormi, il y avait je ne sais quoi de masculin et de fort qui m’empêchait presque de vous reconnaître. Je trouvais que vous ressembliez à ce bel enfant aux cheveux noirs dont je venais de rêver . et je baisai votre bras en tremblant. Alors vous ouvrîtes les yeux , et votre regard me pénétra d’une honte inconnue; je me détournai comme si j’avais fait une action coupable. Pourtant, Lélia, aucune pensée impure ne s’était même présentée à mon esprit. Comment cela serait-il arrivé ? Je ne savais rien. Je recevais de la nature et de Dieu, mon créateur et mon maître, ma première leçon d’amour, ma première sensation de désir… Votre regard était moqueur et sévère. C’était bien ainsi que je l’avais toujours rencontré. Mais il ne m’avait jamais intimidé comme en cet instant… Est-ce que vous ne vous souvenez pas de mon trouble et de ma rougeur?

- Je me souviens même d’un mot que je ne pus m’expliquer, répondit Lélia. Vous me fîtes pencher sur l’eau, et vous me dites: – Regarde-toi, ma sœur : ne te trouves-tu pas belle? – Je vous répondis que je l’étais moins que vous. – Oh ! tu l’es bien davantage, reprites-vous : tu ressembles à un homme.

- Et cela vous fit hausser les épaules de mépris, reprit Pulchérie.

- Et je ne devinai pas , répondit Lélia, qu’une destinée venait de s’accomplir pour vous, tandis que pour moi aucune destinée ne devait jamais s’accomplir. » George Sand, Lélia, XXXIII

59 « Peut-être même un jour, quand la société , hardiment engagée dans des voies d’activité et de progrès, n’aura plus à redouter l’influence de ces œuvres désespérantes et laxatives, peut-être alors verra-on dans Lélia beaucoup plus le courage que la défaillance ; peut-être dira-on que Lélia et Pulchérie ne sont pas deux, que Pulchérie est sous Lélia ; que Lélia a trop de nerfs pour être insensible, trop de force pour être résignée , trop d’âme pour n’être pas touchée du plaisir qu’elle donne plus que de celui qu’elle reçoit ; qu’après tout , Lélia n’est pas une femme, que c’est un hermaphrodite dédaigneux qui a entoure sa vanité de douleurs pour la faire plus sûrement accepter. » Hippolyte Fortoul, De l’art actuel, VI la poésie intime, in Revue Encyclopédique, Tome LIX, p 145, juillet-septembre 1933.

60 Michel Crouzet Monstres et merveilles : poétique de l’Androgyne. A propos de Fragoletta, in Romantisme, vol.14, n°45, 1984- « [...] l’Androgyne devient le but d’une ascèse raffinée qui nie le corps ou le recrée, fait de la chasteté « le vice suprême », et par là se libère des limites du désir en le rendant « cérébral » ou idéal. » Ib.

60bis Marle, Journal grammatical et didactique de la langue française, p.254, 1827 – « SEXES, Sexus, qui vient de secare, diviser car un sexe n’est qu’une moitié d’être par rapport à la reproduction. » Nouveau Dictionnaire D’Histoire Naturelle, p.116, Tome XXXI, 1819 – « Un homme n’est pas un être complet, il n’est qu’une moitié de son espèce, il n’est rien tout seul, non plus que la femme seule. » Nouveau Dictionnaire D’Histoire Naturelle, p.120, Tome XXXI, 1819 – « L’hermaphrodisme étoit moins applicable aux espèces qui, possédant des sens et des membres , pouvoient plus aisément se mouvoir et reconnoître leurs semblables ; aussi la nature a-t-elle séparé les sexes dans les animaux qui se transportent avec facilité et qui sont pourvus de sens. Mais pour obliger les sexes à se chercher, il a été nécessaire de leur rendre le sentiment de la jouissance plus vif et plus délicat ou plus impérieux que chez les hermaphrodites. Ceux-ci, au contraire, dévoient avoir des désirs plus modérés et plus bornés, afin de ne pas se détruire eux-mêmes par de continuelles sollicitations d’amour. Quel abus, quelle prompte mort ne suivroient pas un hermaphrodisme complet dans des êtres aussi ardens en amour que les oiseaux, les quadrupèdes et l’homme ? » Nouveau Dictionnaire D’Histoire Naturelle, Tome XXXI, p.120, 1819

61 George Sand, Lélia, XXXVI, nouvelle édition revue par l’auteur, Paris, 1842

62 George Sand, Lélia, XL, nouvelle édition revue par l’auteur, Paris, 1842